أمي و«حصان نيتشه»

العدد 51 - التصدير

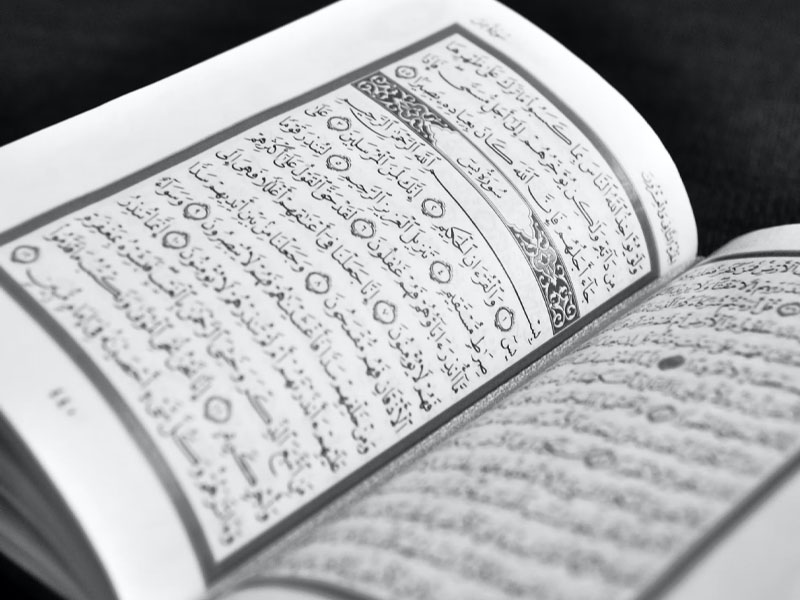

أمي – مدّ الله في عمرها - من مواليد العام 1945، أو هذا على الأقل ما هو مدوّن في وثائقها الرسمية، فإذا صحّت هذه الوثائق فإن أمي تكون الآن قد بلغت الخامسة والسبعين من عمرها. أمي أميّة لا تقرأ ولا تكتب، لكنها نذرت نفسها من أجل قراءة نصٍ واحد لا غير وهو القرآن الكريم. ذاكرتي موشومة بصورة أمي وهي تمسك بنسختها الخاصة من مصحف قديم لا أذكر منه سوى لون غلافه الأزرق، وخطوطه التي كانت صعبة القراءة على من تعوّد على خطوط المصاحف الحديثة في العقود الأخيرة. كان الخط الذي كتبت به نسخة أمي من المصحف أقرب إلى خط النستعليق (نسخ تعليق) القديم الذي كانت تُكتب به المصاحف في الهند وإيران وباكستان وأفغانستان وحتى تركيا أحياناً. وكان أكثر ما يسبب حيرتي في هذه النسخة القديمة هو التمييز بين أرقام الآيات، وتحديداً بين رقم (4) الذي كان يرسم مثل رقم (3) بالأرقام الهندية مع تقويس الضلعين الأولين بصورة متقابلة وغريبة، ورقم (6) الذي كان يرسم في شكل همزة منفردة على السطر. الغريب أن أمي لم تكن تجد صعوبة في قراءة هذه الخطوط والأرقام.

كنت أرى أمي تقرأ في هذه النسخة من المصحف طوال اليوم تقريباً، تبدأ منذ الفجر بعد صلاة الصبح، ثم تعود إلى القراءة عند الضحى، وأحياناً أراها تقرأ عصراً أو مساءً. لا أذكر كم مرة كانت تختم القرآن شهرياً، لكني كنت أراها، أكثر من مرة في الشهر، وقد شارفت على نهاية المصحف، ثم تستأنف القراءة من بدايته. وأذكر أن هذا مثّل لي مصدر اطمئنان غير مفهوم عندما كنت في المرحلة الابتدائية، بحيث كنت، آنذاك، واثقاً من درجاتي التي سأفوز بها في التربية الإسلامية. وحين كان مدرس التربية الإسلامية يكلّفني بحفظ آيات من السور القصار، كنت واثقاً أن أمي ستساعدني على هذه المهمة المضمونة، لماذا كانت مضمونة؟ بالتأكيد لأن أمي كانت تحفظ القرآن، بل كانت تختمه أكثر من مرة في الشهر! لم أسأل نفسي، آنذاك، عن الرابط بين هذا وذاك؟ إلا أنني فوجئت بأمر غير متوقع، فحين عدت، ذات يوم، من المدرسة مسرعاً إلى أمي لتساعدني على حفظ الآيات المطلوبة، إذا بي أراها عاجزة عن تهجئة المكتوب الماثل أمامها في الكتاب المدرسي، هكذا كما لو كانت تتهجى مكتوباً صينياً غير مفهوم. شكّلت هذه الحادثة مفاجأة محبطة ومحيّرة بالنسبة لي، فكيف يعقل أن تقرأ أمي القرآن صباحَ مساءَ، ثم أراها تقف عاجزة عن تهجئة بضع آيات من السور القصار في كتاب مدرسي في المرحلة الابتدائية؟ لم تكن أمي تقرأ القرآن إلا من نسختها الخاصة من المصحف ذي الغلاف الأزرق والمميّز بخطوطه وأرقامه ورموز تجويده الخاصة. كيف يمكن أن يحصل هذا؟

هل كانت أمي أمية فعلاً؟ ماذا أسمي قراءة القرآن في نسختها الخاصة من المصحف إذن؟ اكتشفت، فيما بعد، أن أمي لم تكن تفكّ الخط، كانت قد تعلمت لغة خاصة بنظام خط خاص، فبدل فك الخط كانت أمي «تفكّ الكلمات» ككتل أو كأشكال محددة ومرسومة على نحو خاص فقط. إن فكّ الخط يعني تجريد الحروف، وإرجاع الكلمات إلى مكوناتها الأولية مع القدرة على تمييز صور الحروف في مواقعها المختلفة (في بداية الكلمة أو وسطها أو آخرها). هذا ما لم تتعلمه أمي في مدرسة تحفيظ القرآن.

لا يذهب الظن بكم بعيداً، فأمي لم تدخل مدرسة لا عصرية ولا دينية، لكنها حفظت القرآن الكريم لدى «المطوَّعة» أو «المعلمة» في القرية. كانت طريقة التحفيظ تجري بصورة تقليدية بحتة، حيث تقرأ «المعلمة» (أو ربما كُلّفت طالبة متمكنة من بين المجموعة)، فيردّد بقية الطلبة وراءها، وفي الأثناء تكون مصاحف القرآن المطبوعة (أو أجزاء منها على الأغلب) مفتوحة أمام أعين الطلبة، ومع مرور الوقت والأيام يتمكن الطلبة من الربط بين هذه الكلمات المنطوقة التي يسمعونها، وصور الكلمات المرسومة في المصاحف المفتوحة أمامهم. وقد سمحت هذه الطريقة لأمي وزميلاتها وزملائها (كان درس القرآن مختلطاً آنذاك) بقراءة الكلمات المرسومة على المصاحف التي كانوا يقرأون منها، بل سمح لأمي بحفظ أجزاء عديدة من القرآن، إلا أن هذا لا يعني أن أمي أو بقية المجموعة أصبحوا قادرين على القراءة كمهارة ذهنية (فضلاً عن الكتابة كمهارة أكثر تعقيداً). فلو حصل وعُرض أمام أي واحد من هؤلاء الطلبة سورة قصيرة مثل سورة الكوثر مرسومة بخط غير الذي تعلموه لوجد أغلبهم مشقة كبيرة في تهجئتها.

لعبد الفتاح كيليطو، الناقد المغربي المعروف، رواية قصيرة بعنوان «حصان نيتشه». تدور الرواية حول صبي مغربي كان يدرس في مدرسة فرنسية بالرباط، وكان أبوه يتمنى أن يتخرّج سريعاً ليدرس الطب. اكتشف الصبي أن خطه في الكتابة كان جميلاً بالرغم من أن ترتيبه في الفصل كان الأخير. تبيّن لاحقاً أن الصبي لا يستطيع أن يقرأ إلا بعد أن ينسخ المكتوب. كلّفه هذا العيب القرائي الكثير، ففضلاً عن تردي درجاته في الدراسة، كان عليه نسخ الكتب المدرسية و«رواية البؤساء» لفيكتور هوجو (بطبعة من تسعة مجلدات)، و«الحرب والسلام» لتولستوي، و«دون كيشوت» لسرفانتس، و«آل تيبو» لروجيه مارتان دي كار (رواية فرنسية من 12 جزءاً)...إلخ. كان أبوه كثيراً ما يرمقه بنظرة مستنكرة كلما رآه ينسخ كتاباً تلو الآخر. لم يكن الأب يدري بمعاناة الصبي، وأنه كان عاجزاً عن القراءة، أو عن فهم ما يقرأ على وجه التحديد، فاستعاض الصبي عن ذلك بنسخ ما عجز عن قراءته. كان النسخ هو وسيلته الوحيدة للقراءة. فقد الأب الأمل في ابنه حين رآه، مرة، ينسخ الجريدة اليومية التي كان يقرأها بانتظام، أي مخبول هذا الذي ينسخ الجريدة اليومية؟ عندئذ توصّل الأب إلى قناعة بأن حالة ابنه ميئوس منها، فأطلق العنان لغضبه، وأحرق دفاتره، ومنعه من الكتابة بأية لغة كانت.

ليس هنا مربط الفرس، فهذا الصبي لا يشبهني في شيء، لكن أمه كانت نسخة طبق الأصل من أمي، كانت أمه، مثل أمي تماماً، أمية لا تقرأ ولا تكتب، بل كانت أكثر سوءاً من حالة أمي مع قراءة القرآن، فأمي كانت قادرة على استظهار سور عديدة من القرآن، في حين كانت أم الصبي لا تستطيع «أن تستظهر سوى بعض الآيات القصيرة». وفيما عدا هذا الاختلاف الطفيف، كانت أم الصبي مثل أمي تماماً، فقد كانت قادرة على قراءة القرآن فقط، بحيث كانت تقف عاجزة تماماً «أمام مكتوب آخر». وهكذا تمكنت أم الصبي، كما حصل مع أمي، من تعلّم لغة خاصة بنظام خط خاص فقط «لتقرأ القرآن وحده»، بل لتقرأه من نسخة خاصة كانت منقوصة في الوقت ذاته، فنسخة أم الصبي التي كانت هدية من والدها كانت في مجلّد «لم يكن يتضمن إلا نصف كلام الله، بدءاً من سورة طه، غلّفته بقماش رهيف شفّاف، دون شك لحمايته وإنقاذه من تقليب الآخرين. كان كتابها منذوراً لاستعمالها الخاص، والواقع أنها الوحيدة التي كانت تفتحه. لم تقرأ القرآن في أي طبعة أخرى، ومن المرجّح أنها كانت ستعجز عن ذلك».

المهم أني حين كنت أسأل أمي: كيف حصل هذا؟ كيف تقرأين القرآن بهذه الطريقة الغريبة؟ كان جوابها المعهود: «من الله» (أي من عند الله). تذكروا جواب مريم عندما سألها زكريا عن مصدر رزقها: ﴿قال يا مريم أنّى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب﴾ {آل عمران: 37}، وآن الأوان لأقول لكم إن اسم أمي مريم، ومن المرجّح أن كيليطو كان سيسمّي أم الصبي، في روايته القصيرة، مريم، لا لأن مريم اسم السيدة العذراء القديسة المباركة في الأرض والسماء، وأم السيد المسيح فحسب، بل لأن مريم هو اسم المرأة الوحيد الذي ذكر صراحة في القرآن. هل كانت أمي تقرأ امتيازها، اسمها المقدس في النص الذي نذرت نفسها من أجله؟