الترجمة وبلاغة الشعر؛ قراءة في دراسة جنيفييف بيونو لشعر علي عبد الله خليفة

العدد 60 - أدب شعبي

لا يختلف الناس قديما وحديثا حول أهمية الترجمة. فقد غدا ذلك من المسلمات التي لا يختلف فيها أهل الذكر مشرقا ومغربا. وباتت من المسائل التي تبعث من أجلها المؤسسات وتوضع البرامج وتؤسس مراكز البحث وتعقد الملتقيات والندوات في شتى الاختصاصات. ومن ذلك المنطلق تواترت اللقاءات وتعددت الحلقات الفكرية في رحاب الجامعات ومراكز البحث في مختلف بلدان العالم. فصرنا نرى جهود المراكز المخصّصة للترجمة ودورها في التعريف بالكتب والنظريات والأعمال الإبداعية المختلفة انفتاحا على الآخر المختلف وسعيا إلى التعريف بالأنا والذات الباحثة المبدعة المتعطشة للإبداع العالمي الإنساني في بعده الفلسفي الوجودي العميق. وقد كنا تحدثنا كثيرا في أعمال لنا سابقة عن أهمية ترجمة الإبداع شعرا كان أو نثرا ودوره في تقريب الشعوب رغم ما يصيب النص الإبداعي من تغيرات وابتعاد أحيانا عن لغة النص الأصلي وسحر بلاغته وخاصة إذا تحدثنا عن الشعر ومائه وطلاوته ورونقه على حد عبارة الجاحظ (باديس، 2008،2020). فترجمة الآثار العلمية من مصنّفات اقتصادية وعلوم ومعارف تقنية وترجمة الكتب والبحوث النّثرية عموما لا يطرح الإشكاليّات ذاتها التي تطرحها ترجمة الأعمال الإبداعيّة والشعريّة منها على وجه الخصوص. وفي الحقيقة يطول الحديث عن هذا الأمر مع قناعتنا بأهميته. وربّما عدنا إليه في مقام آخر. ولذلك وإن كنّا ندرك صعوبة ترجمة الإبداع ودقّته وعسره، فإننا لا نميل إلى رأي من يعتبر الأمر خيانة وعدم أمانة للنّص الأصلي وتشويها له يبعث بالبعض إلى الدعوة إلى العزوف عن ترجمة الأعمال الإبداعيّة ولا سيما الأعمال الشعريّة لأنّ الترجمة مهما حاولنا فيها الإيفاء بالمطلوب والوفاء للنّص الأصلي والالتزام بما جاء فيه ستظل مبتورة تفتقد إلى جمالّية النّص الأصلي وصوره وبعيدة كلّ البعد عن روحه وفنّيته وقدراته الإنشائية المخصوصة.

فالثابت أن الترجمة قادرة رغم ما يتهدّدها من مخاطر اللبس وسوء الفهم والابتعاد عن النّص الأصلي أن تثري المعارف وتقدم صورة مغايرة من حضارة لأخرى تقريبا للرؤى ومدّا لجسور متنوعة من التثاقف والثراء.

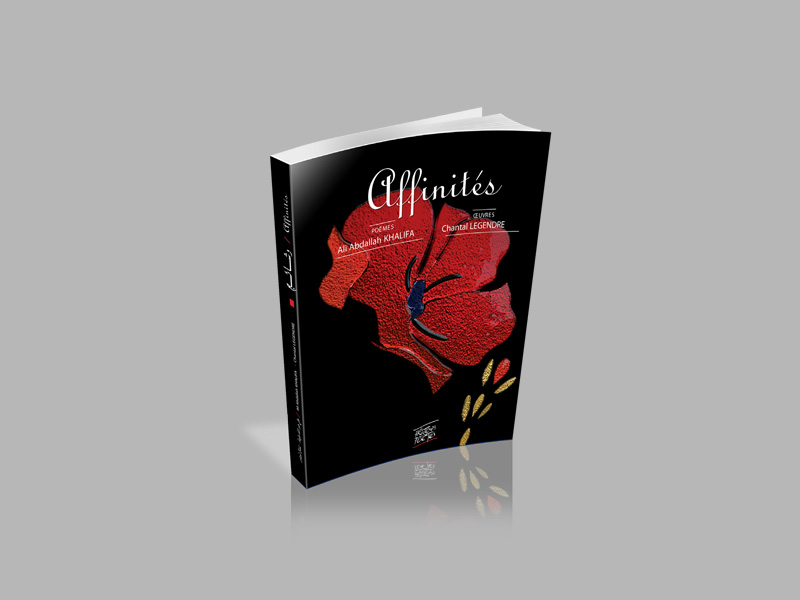

ولكن الأمر يكون على حظ من الطرافة عندما تصبح الترجمة وسيلة من وسائل نقل التراث اللامادي من حكايات وأشعار وحكم وغيرها سعيا إلى التقريب بين الشعوب والفنون ونتبين هذا من الجهود الكبيرة التي تقوم بها اليونسكو في هذا المجال والمنظمات المختلفة التي تهتم بالتراث في مختلف أشكاله ويظل لمحاولات الأفراد والمبدعين أيضا دور رياديّ وأساسي في الوقوف على ما يجمع بين القيم والثوابت الرائجة بين مختلف شعوب الأرض. ويكفي أن نتأمل جهود بعض المثقفين والنقاد في التقريب بين مختلف المبدعين عبر أماكن مختلفة وأزمان متعددة لنفهم أهمية هذا الدور ونبله. عادت إلى فكرنا هذه الأفكار ونحن نترجم هذه المقالة للناقدة الفرنسية جينفييف بيونو التي حاولت من خلالها أن تقف على ما يوحّد بين الشعراء الكبار من مواضيع أساسية لنحت الكيان الإنساني وبناء شخصيته وملامحه الكونية. وكان التراث حاضرا بأساطيره ورموزه. رموز جاءت متفرّقة أحيانا في مقالات مختلفة نشرت في المجلة المهمة والجادة «الثقافة الشعبية» عن النخلة والبحر والماء وحضارة دلمون وغيرها في أزمان متعددة وبأقلام من مدن مختلفة. ولكن الطريف في هذا المقال هو الوقوف على ما يؤصل لتجربة الشاعر علي عبد الله خليفة من أسس موغلة في الخصوصية من ناحية عند الحديث عن التجربة الشعرية البحرينية للشاعر. ولكنها في الآن نفسه تجعل منها تجربة إنسانية منفتحة على كبار الشعراء في الجاهلية وكبار الشعراء الفرنسيين وغيرهم. وهذا ما دفعنا إلى ترجمة هذا النص الذي لم يكن بعيدا عن عمل كنّا توسّعنا فيه في تحليل تجربة الشاعر علي عبد الله خليفة والوقوف على أبرز الخصائص التي تميزها (وشائج، 2009) وقد ترجمه إلى الفرنسية الباحث المتميز بشير قربوج أستاذ الآداب الفرنسية بالجامعة التونسية. وقد اعتمدته الناقدة بدرجة كبيرة في هذا المقال. وقد مثّل مقالنا المطوّل عن تجربة الشاعر علي عبد الله خليفة منطلقا بعد ذلك لأعمال عدّة تتفاوت أهميتها.

وينبغي أن نشير في هذا المقام أنّنا قد وجدنا في هذا النص للناقدة الفرنسية طرافة رغم غلبة البعد الانطباعي على التحليل وغلبة النتائج الذاتية الناجمة عن قراءات لشعراء عالميّين ومحاولة إسقاط بعض الآراء دون التعمّق حقا في النصّ الأصلي أو المترجم لهذا الشاعر أو ذاك. وفي الحقيقة هذه الملاحظات لا تنقص من قيمة النّص وإنما هي سبيلنا لإثرائه ونقده. ولإيماننا بأن الشعر عندما يرد فصيحا أو موّالا أو عموديا أو شعر تفعيلة أو حرا أو قصيدة نثر فإن الغاية تظل مدى استجابة النص الإبداعي لمقتضيات الشعرية والفنية. ولعل الترجمة من هذه الزاوية وفي هذه الظروف الوبائية الصعبة التي أسرتنا ويعيشها جميعنا اليوم وجعلت التنقل عسيرا ومرهقا، تصبح الحل الأنجع لتقريب الإنسان من الإنسان ومحاولة البحث عن المشترك بين مبدعين من أصقاع وأزمنة مختلفة من شأنها أن تقضي على الغربة الروحية التي صارت تسكننا وتسكن كل روح تطمح إلى السعي لملاقاة الآخر واكتشاف تنوعه وثرائه والتقرب منه محبة ورغبة في اكتشاف المختلف والاطلاع على التجارب الجديدة. وينبغي أن نشير هنا أن ورود النص الأصلي والتعليق عليه وترجمته قد تمّ في الظروف الصعبة التي عشناها جميعا إبّان استفحال الوباء وانتشاره وعسر السّفر في ظروف الكورونا فكانت الترجمة في تلك الظروف بالذات خير سفير لإدراك الآخر والتعرّف عليه وفهم رؤاه وتصوره للعالم وللجانب المبدع فيه. فالشعر «ديوان العرب»والشعر كذلك موروث الشاعر ومخزون فكره وبيئته وتراثه لا يختلف في شيء عن كل المظاهر الثقافية التي تؤسّس للشعوب وتؤرّخ لتطوّرها ونهضتها وتملّكها لتراث مخصوص واعتزازها بذلك.

وإيمانا منا بأن المواضيع التراثية الموزعة والمتنوعة في شعر علي عبد الله خليفة كرمزية النخلة والبحر والصحراء واللباس التقليدي وغيرها، هي مواضيع وإن اكتسبت بعدا مخصوصا في البيئة التي نشأت فيها، فإنها بترجمتها وانفتاحها على الآخر والحضارات الأخرى تكتسب انفتاحا لا تبيحه إلا المقارنات بين تجارب عدة هو ما سعت إلى إبرازه الناقدة الفرنسة وسعينا إلى ترجمته في هذا البحث رغم وعينا بصعوبة ترجمة الشّعر وخاصة الموّال أو الشعر الشعبي الذي يجد الناقد العربي الذي ينتمي إلى بيئة قريبة إن لم نقل البيئة الاجتماعية والفكرية والحضارية ذاتها عسرا في نقله. فما بالنا بناقد ينتمي لحضارة أخرى ويتكلّم لغة أخرى. فالثابت أن الأمر لن يكون هيّنا إن لم يكن المترجم ملمّا بالخلفيات الثقافية والفكرية للمبدع الشاعر وعارفا بالبنى الذهنية والذائقة النقديّة التي تحرّكه ليكتب عن هذا الموضوع أو ذاك وليتذمرويتألم من صوارف الدهروعناد الأيام؛ أو ليشكو وجع الغدر وآلام العشق وغيرها من المواضيع. ولذلك نرى أن لترجمة الشعر عموما مستويات عدّة منها المستوى الأول البسيط القادر على إيصال الفكرة إلى قارئ مختلف ولكنّه متعطّش لمعرفة هذا الآخر المختلف وهذه الترجمة على ما فيها من نقائص أحيانا قادرة على توفير الحد الأدنى من أهداف الترجمة. ومنها مستوى آخر متميّز يجعل من النصّين النص المترجم والنص المترجم إليه عملين إبداعيّين لا يقل الثاني إبداعا عن النص الأول وهذا يتطلّب مهارات فائقة لا يكفي فيه المعرفة باللغتين وإنما يتجاوز ذلك إلى الحسّ المرهف بالصور الشعرية وبخصوصية كل لغة وخصائص كل حضارة، وهذا ما يميز ترجمة عن أخرى ويجعلها تروج وتحقّق الأهداف المرجوّة من الترجمة التي تظل دوما عملا دقيقا وعسيرا لا ينبغي استسهاله وعدم الوعي بإشكالياته. ولذلك نفهم جيدا التخوف خاصة من ترجمة المواويل مثلا لأن جمالها في وزنها وإيقاعها وقدرة الشاعر على إلقائها في أجواء احتفاليّة جميلة محفّزة لا يدركها إلاّ عشاق هذا الفن من الشعراء الشعبيّين وجمهورهم. فيظلّ الشعر الفصيح أيسر مقارنة بالشعبي في الترجمة رغم ما يصيبه هو الآخر من تغيّر وتبدّل عندما ينقل إلى لغة أخرى فيفقد وزنه خاصّة وجمال عباراته ويصبح رغم الجهود المبذولة لإيصاله لقارئ مختلف غريبا بعض الشيء عن بيئته وعن جمهوره. ولكن ذلك لا يمكن أن يثنينا عن الالتزام بمسار الترجمة سبيلا لتحقيق التواصل مع المختلف عنا والمكمّل بشكل أو بآخر لإنسانيتنا.وهذا ما أدركناه في هذا النص الذي ترجمناه للناقدة الفرنسيّة وقدّمنا له وعلّقنا عليه:

في البحرين، وفي قلب الخليج العربي نشأت ظاهرة فريدة في العالم: عيون من الماء الحلو نبعت من البحر،مهد مثاليّ للؤلؤ الطبيعي.

إبن الأرخبيل، ولد علي عبد الله خليفة في هذه الأرض العجيبة،نشأ من تعالق البحر والمحيط ومن لؤلؤة أخرى، هي الشعر. فكان وفيّا لها دوما.

منذ نشأته سبح في قصيدة البحر، تلهمه النجوم وتغذّيه وترويه الأزورد الخضراء... (القارب الثمل؟، لأرتور رمبو).

ليبلغ الحكمة، كانت كل الوسائل وكل الوسائط متاحة، جديرة بالنشر شرط التزامها بالأصول: سواء كانت مخطوطات أو ورقا أو رخاما صلبا أو قوة الصخر، مثل الرجل الورع الذي لا يتردد في الطواف حول الكعبة، الحجر الأسود المقدس...

سرّ النقش:

لعلنا ننسى لكن الآثار تبقى ولا تموت أبدا.

«زرعتني الأرض عشبا

في طريق الكلمات

وانفجارا في عذابات الحروف» (حتى أراك)

تقرأ أحيانا المعارك والحبّ وقصائد المحاربين على الصخور أو على الجلد أو البرد مثل ما رأينا عند بعض الشّعراء الجاهليّين في قصائدهم المعلقة على الكعبة. فهذا امرؤ القيس الكندي الفارس الشجاع وصائد الوحوش يقول :

«مكرّ مفرّ مقبل مدبر معا

كجلمود صخر حطّه السّيل من عل» (المعلقة )

أيها الشعر إنك فسحة في عالم الأحاسيس، والذكريات والرغبات والمناجاة. في ثنايا صفحاتك تنشأ الصور والأصوات وصدى أصوات أخرى وأحلام تثري عبر صفحاتك ذاك اللهيب الداخلي الذي يغذي مشاعر أخرى.

وما عساه أن يكون الإنساني إن لم يكن ذاك القلب الكبير المفعم بالأحاسيس المتجددة الذي لا يتوقف عن استيعاب دم متدفق جديد؟!!!

مزروع في مكان ما من الأرض، يبدو الشّاعر كطفل يتعلم المشي.يحاول فهم الحياة، فهم العالم والتوازن بين الكلمات حتى يخلق طريقه.

لم يكتف علي عبد الله خليفة بالسّبل المسطّرة سلفا من أقدام سابقة. لقد رسم بنفسه طريقه،بريشته أوبضربة منجل أو سكّين، الصياد، مفلق اللآلئ الكبير.

عبارته مضمخة بالانكسارات والجروح، أوردة مفتوحة تنبعث منها القوافي الدّامية.

في هذا المسار الحاد، تتربص به مخاطر كثيرة، لكنّ عليّا لا يبحث عن نيل الإعجاب، إنه يخطّ ما يسكنه ويقلقه، لذلك لن يتطفل شيء على الشكل والمضمون الذين يتعالقان ويتكاملان.

إن إلهام الشاعر الحقيقي يأخذه بعيدا في اتجاه قمم عذراء ويمكّنه، هذا الطائر العجيب، من حمل توهّج عبارة قصائده إلى مختلف الأماكن.

ولن يحرم نفسه من ذلك كما يقول وهو يبحث في جوهرها.

إنه فعل جريء يجعل من علي عبد الله خليفة كائنا مهما، معترفا بموهبته، مستشرفا المستقبل في المعنى الذي يحدده أرتور رمبو، شاعر عبقري منذ السابعة عشرة من عمره...

«وأسكت الروح مليا، كي أداري

غضبة العواصف التي

بداخلي تنذر بانفجار» (طائر النار).

وكما أشرنا سابقا، تمتد عين الرائي بعيدا عن كل مرئي. يسلخ ويسمع أقوى وأبعد وأعمق ويتألم لنفسه كما تألم للآخرين.

«إيه يا بحر، حكايانا كثيره

ملّها الليل ومجّتها الظهيره

كدّني الغوص، وما زلت أسيره» (أنين الصواري)

لقد شارك علي أقدار صيّادي اللؤلؤ وظروف عمل هؤلاء القصّر المضنية الذين اضطرتهم الحياة وفي مختلف الأوقات لاقتلاع الحصى من قاع البحار.

بالنسبة إليه وإلى أصدقائه الغواصين كانت معانقة المحيط التي لا ترحم، في الهوة السحيقة ذات الأبعاد البودليرية، تتغذى من ضعف الإنسان الصغير الباحث عن أرضية المحار.وهو يشبه من يطارد عرق الفحم، كان الفتى الشاب أمل عائلته، يترجّاه الأب أن يكبر بسرعة حتى يساعد عائلته.

«ينبرون الوحل في قلب الهلاك باصطبار. .في اعتلال

يفلقون الصدف الموحل في عزّ الظهيره

حسبما شاءت أميره» (صدى الأشواق).

وكل هذا من أجل ماذا؟ لإرضاء نزوات النافذين، أمراء أو أميرات بلا رحمة ولا اعتبار لمن يخدمونهم.إنه بعيد جدا عن حوار الريح والبحر لكلود دي بوسي. بالنسبة إلى أطفال البحرين الفقراء، كان القصيد الوجودي بعيدا عن الراحة.

و كان علي متضامنا مع إخوته، ينخرط دون تردد في الحركات الشعبية، قريبا من أولئك الذين يتألمون ويناضلون.وقد سبقه إلى ذلك العديد من الشعراء مثل لوي أراغون، صديق القلم، الذي تجاوز المكان والزمان.قديما، عندما كان أراغون منصرفا إلى كتابة مجنون إلزا، كان يدرس اللغة العربية. وأتخيل لقاء بين حالم متواضع ومجنون كان يحلم أن يكون فعلا مفيدا....

لا شيء سيبدو له غريبا، لا لمسات الريح على الرمل ولا الحنو الساذج على النخل، ولا دمعة الندى على ورقات شقائق النعمان، ولا أنين الصواري، ولا قرنفلة الوقت ولا الاعترافات...وكذلك آثار الوحل على الأصداف، مغامرات العشق الضائعة، الفراق،موت الحبيب، دون أن ننسى طبعا السيدة الخضراء النابعة من القصائد الصوفية.

اللون الأخضر رمز الأمل والجنة، يظل دائما معيارا للطبيعة.

مسكينة هذه السيّدة !!! تلك التي تقود الشعراء، تلك التي يحترمها المحيط إلى درجة غسل أقدامها.أصبحت شهيدة عصر الإسمنت. إسمنت وحجر، هذا ما يشغل الفكر البشري اليوم.

لكن سيّدة المحيط، هذا المحيط المدنّس، لا تريد أن ترحل وهي تقاوم. وينبغي أن نعرف كيف نلقاها، إنها رمز النقاء الأول، من تلك الجنة نرى الإنسانية وثمار الأرض العجيبة، ملطّخة بقوى فاسدة تسعى إلى الاستحواذ عليها.

ولنذكر هنا برمزية الأرنب. فعلا هذا النص يقسم الكتاب نصفين، من ناحية القسوة وحدّة العبارة.

«عوادم شتى صنوف الحافلات

دخان احتراق النفايات

فضلات زيت الوقود» (أرنبة البياض).

في ليلة شتاء، وقعت أرنبة بيضاء فريسة لمجموعة من الكلاب. وهي توشك على الهلاك بدا لها خيط النجاة، خلاص مؤقت !!! في هذه اللوحة الموضوعة على بحر من القمامة. وجد الحيوان الصغير في ذلك ملاذه الهش. وعلى مركب شراعي ضعيف كان يبحث عن توازنه الصعب، اضطرت الأرنبة وهي رمز النقاء

والبراءة على التنقل فوق بالوعة الأوبئة. ورغم أنها كانت مستعدة للتضحية من أجل صغارها، ها هي خاضعة لنزوات الأشياء، محاولة إيجاد توازن هشّ فوق الجحيم.

لعلها تذكركم بحلقة غير معروفة من ألف ليلة وليلة. لعلكم تقولون إن الحيوان الصغير سينقذه السندباد عندما يضطرب الزورق. ..اقرؤوا ما جاء لاحقا: غيمة من البعوض تهجم على أنف الصغيرة، التي ظهر أمامها فجأة حبل نجاة إلهي.

«تشدّ. ..تشدّ، وإذ تستفيق عليه

مجرد أنشوطة للهلاك السريع » (أرنبة البياض).

وهي رمز للألفية الثالثة، لا تقول القصيدة أكثر مما قالت بما أن السّطر الأخير يكتفي بالتذكير بالروائح الفظيعة للأماكن...

وهل يمكننا الخروج سالمين من صورة قاسية محاصرة بين شراسة زمن آخر وخراب تحدثه حداثة محمومة؟أو أن التعلق بالمستقبل يبدولا محالة أكثر مجازفة؟

«ما الذي يمكن يا سيدتي الخضراء

والدنيا تغادر لونها الأخضر(...)

وقالت للرجال الجوف:هاتوا

كل ما تبقون إسمنت وقار؟!!!»(في وداع السيدة الخضراء).

إنها محاولة لاستعادة أماكن لاستقبال أجيال المستقبل لتوفيرغذاء ملائم وليتنفسوا ويعشقوا وبكل بساطة ليتمكنوا من العيش.مشاكل لا حلّ لها في محيط مدنّس.

فهل يمكن للطبيعة في كل مظاهرها الأصلية وبعد عقود بدا لنا فيها انتصار العلم منبئا بمستقبل مزهرأن تستعيد قيمتها؟تبدو القضية خاسرة من البدء.

لعله ينبغي علينا إذن على غرار جدات الزمن القديم استحضار بنات الجبل الأخضر، أنصاف الساحرات التي تدعي النساء البربر أنه منذ الجرجرة العليا وهي تحرسنا.

ولكن هل يكفي هذا ؟أو هو الحب. فالشاعر وهو يحس بمصير أخواته يرتمي دون تردد نحو كرمة الحب قبل أن يتملكه الشك بين رائحة الورد ورائحة الزنبق.

«نعيما. .

وخصلات شعرك لم تجف،

ولما تغادرها نكهة العود والزعفران

وأنفاس ظبي صغير

تعذب يجري من الطرد» (أقحوانة الندى).

الإنسان ضعيف ولكنّ صوته يبدو عميقا عندما يذهب للبحث عن الآخر، إنها العبارة التي تلامس في العمق الروح البشرية وتنشد الأمل في أن تكون معشوقة.

يجوب شاعرنا العالم مسكونا بالأسئلة.

هل نظلّ محبوسين عندما نعشق؟

بقي له أن يجرب مجال المطلق: العشق الكبير، الكوني مثل عشق الإله. يوجد في العربية مصطلح لوصف الكبير، العظيم، العملاق، الذي يتجاوز الخيال ولا أعرف هل يوجد هذا في لغات أخرى وعلى كل حال

هذا المفهوم لا يوجد في اللغة الفرنسية.

وهكذا ينبغي الإقرار دون خجل بالهزيمة.الإنسان ليس الإله، ولكن يمكنه اللجوء إليه.

فلتجميع الصلات المنقطعة وربطها وتوحيد الشعوب والإعلاء من جوهر هذا الكل، العالم الذي يظهر في شكل كائن حقيقي، يوجد إسم رائع: الإنسانية. ولأجل ذلك يكفي أن نغوص في قصيدة الأرض. ذاك هو مشروع الشاعر.

«وأنا أجمع في البحر شتات الأرخبيل»

(زبرجدة في إناء الورد).

فأن نعيش أحاسيسنا في العمق ونصبو إلى الأعماق، إلى المنبع الأصلي وفهم روح الحقيقة ذاك هو الطريق المؤدي إلى النور. الطريق المستقيم الذي يأخذنا إلى الدانة الصافية، أجمل لؤلؤة، النفس الذي يسكننا...

إنه اختيار مقصود يعرف الشاعر بالتجربة أن فيه مجازفة.ولكنه يواجه المخاطر بقناعة لأن الرهان يستحق. سبقه آخرون وهم من هم!!:

أرغون الصامد،وشارل بودلير الذي تغنى بالغواص الحر في حضن مرآته والأخ الصغير رمبو وحتى قلقامش.

وهكذا لا ضير من أن يقرّر الشاعر اتباع خطى ملك أوروك الذي كان يائسا لفقد صديقه الكندي.وفعلا ففي البحرين بحث قلقامش عن سرّ الحياة الأبدية.

يا للروعة عندما يكتشفها!!!! هي!

داخل المحارة تبرق، ماء أخضر صاف يلمع، ميثاق الأبدية.

إنها اللؤلؤة، ثمرة السيدة،تلك التي لا تكف عن مواجهة المادة وخاصة ذاك الصامد: الزمن.هي الساحرة القادمة من عمق الأزمنة، هي مثل الشاعر تهب ما لا يشترى: الأمل والبعث.

وهكذا تترك جانبا قوانين الممكن وتظهر وشائج جديدة بما أن المحيط وضع الماء العذب وبما أن المحارة الطرية طبعته بلؤلؤتها الرقيقة.

«تدفع في عمق المحيط

ستجرح شوكتها يديك كما تفعل الوردة

إذا نزعت يداك هذه النبتة،

وجدت حياة جديدة» (ملحمة قلقامش).

ليعيش الإنسان، ينبغي أن يكون ما لا يمكن وقوعه.وهكذا من صدى إلى آخر ومن قافية إلى أخرى، تنحت الإنسانية طريقها وتتأسس في خضم الأشياء برعاية الشاعر...

ومن هنا نتبيّن أنه رغم أهميّة هذا المقال ودوره في التعريف بالشاعر البحريني علي عبد الله خليفة وتجربته لجمهور مختلف يستند إلى مرجعيات ثقافية مختلفة ويحتكم لتجارب أخرى فيها ما يجمع بينها وبين هذه التجربة ومنها ما يميّز ويختلف، فإنّ العديد من نقاط قوّة هذه التجربة قد غابت من النص المترجم لعلّ أهمّها الوزن وعمق الصور المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمخيال الجمعي العربي والذي يعسر لقارئ هذا النصّ المنتمي لثقافة مغايرة أن يقف على أسرارها وخصوصياتها في كلّياتها وتفاصيلها.ولكنّها في رأينا تظلّ خطوة أساسيّة للتعريف بمبدعينا واكتشاف تجارب الآخر المختلف ومحاولة تقريب الرؤى ومدّ جسور ثقافية هامة لعلّ إيجابياتها تظل دوما أهمّ من الصعوبات والمخاطر التي قد تحدثها بعض الترجمات عندما يكون المترجم غير ملمّ باللغتين على حد سواء المترجم منها والمترجم إليها وغير عارف بخصوصيات الحضارات وجماليات كل تجربة من التجارب المتناولة.وهذا لم نشعر به في هذا النص الذي تبينّا فيه طرافة وسعيا لفهم التجربة والوقوف على بعض مكوّناتها والتعمّق في بعض أسرارها الإنسانية عموما وهذا ما دفعنا إلى ترجمة هذا النص.